本文自德语短文 Stele des Königs Asarhaddon aus Zincirli 译出,原为作者在「古代近东考古、历史与文化」课程中提交的作业之一,其内容为对出土于萨姆阿勒城(今土耳其曾济尔利丘)的「战胜埃及碑」的简要介绍,翻译时有删节修改。阅读石碑铭文原文及其编译,请移步《以撒哈顿的“战胜埃及碑”(萨姆阿勒城)》。

曾几何时,我们的先祖意识到,刻在岩石上的文字和图案可以超越个人生命的尺度长久地存留。从那一刻起,人们对永恒的不灭渴求在数千年间激发了无数的文化艺术杰作的诞生,它们作为历史的见证,被遗忘又被重新发现,为今天的人们提供了一个了解久远过去的迷人机会,将无数早已失落的记忆重新唤醒。本文介绍的“战胜埃及碑”就是一件这样的作品,它由新亚述国王以撒哈顿竖立于萨姆阿勒城,而以撒哈顿也因此留名于后人。

发现

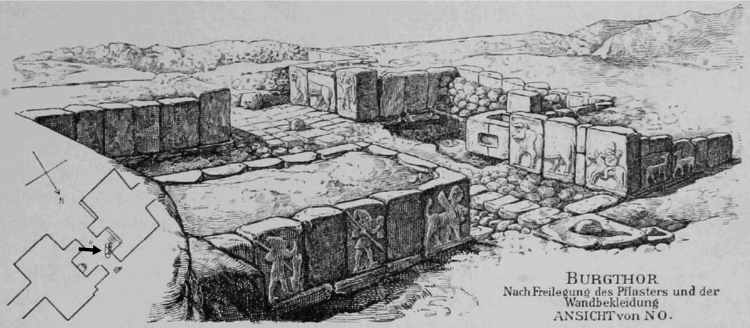

以撒哈顿的「战胜埃及碑」于 1888 年在位于今土耳其东南的萨姆阿勒古城遗址(曾吉尔利丘)发掘出土(Luschan, et al., 1898, 91–92)。当时由 F. von Luschan 和 C. Humann 率领的德国考古队在当地的首次考古发掘才刚开始不久,人们就幸运地发现了上城南门的城门,并在城门通道中发现了这块当时倾倒在地面、碎裂成数块的石碑。在其附近,也就是城门通道西墙的龛室中,石碑的巨大基座依然位于原址,石碑曾经就高高矗立在这里,其正面刻画的浮雕面向着每一个通过城门的人(图 1、图 2)。在发掘包括这个城门在内的遗址各处时,人们注意到了明显的灰烬层,由此人们推断曾有一场大火摧毁了整个萨姆阿勒城,而塌毁的城门使得当时竖立于其下的石碑倾覆并碎裂(Luschan, et al., 1893, 12–13)。这场突然的毁灭让石碑深埋于瓦砾和焦灰之下,无意中却使其幸免于进一步的人为破坏和自然侵蚀,所以石碑在出土时虽然碎裂成数块,但除了边缘的少数缺失外,整体依然相当完整,表面的浮雕和文字也保存了大量细节。

石碑的残片在出土不久后便被运往柏林并得到拼接修复,重新被竖立了起来。自此这块石碑便一直以完整的形式向世人展出(图 3)。石碑高 3.22 米(含基座 3.46米),宽 1.35 米,厚 0.62 米,重量超过 8 吨,通体由坚硬的辉绿岩雕刻而成,其尺寸在出土时超过了当时已知的所有同类单体石碑。石碑不仅外观令人震撼,其上所雕刻的浮雕和铭文更是具有极高的研究价值。Luschan 在其关于曾吉尔利丘的发掘报告中专门评论道,这块石碑以其“卓越的修造水准和在历史与宗教史上的重要意义大大超越了所有其他类似的纪念碑”。

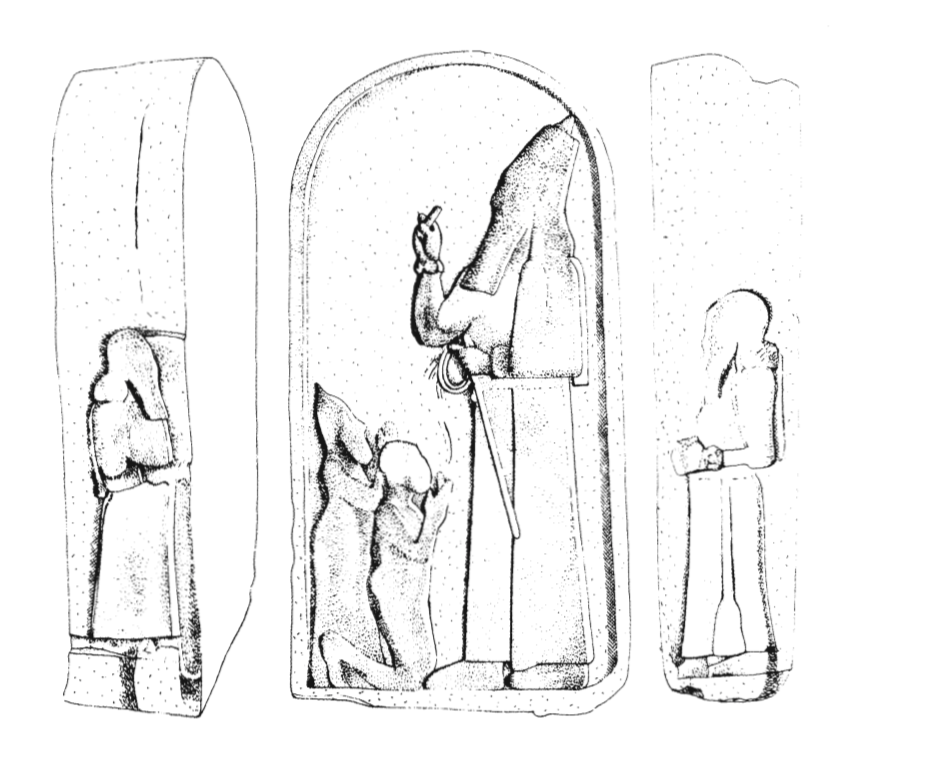

实际上,以撒哈顿命人修造的类似石碑不止一座。D. G. Hogarth 于 1909 年在古城提勒·巴尔西布(今阿赫马尔丘)发现了一座图案类似但没有铭文的石碑(图 5)。之后在 1927 年对提勒·巴尔西布的继续发掘中,F. Thureau-Dangin 又发现了极为相似的石碑(图 4)。提勒·巴尔西布的这两座石碑的浮雕图案与本文介绍的石碑几乎完全一样,只是方向相反。此外,提勒·巴尔西布的两座石碑保存状况较差,似乎遭到了人为的损毁,而且其中一座(石碑 A)显然还没有完工。石碑修造工作中断、遭到破坏的历史背景很可能与以撒哈顿在第三次出征埃及途中突然去世、叙利亚地区叛乱频生有关。

历史背景

新亚述国王以撒哈顿于约公元前 680 年至 669 年期间在位,是萨尔贡王朝的第三位君主,也是其父西拿基立最小的儿子。他名字以撒哈顿(Aššur-aḫu-iddina)阿卡德语意为「亚述尔赐予了我一个兄弟」。而实际上,他的同父异母的兄弟阿拉德-穆利苏(Arad-Mulissu)却在他夺取王位的道路上带来了巨大障碍。显然阿拉德-穆利苏对他父亲偏爱其他儿子这一点非常不满:在最初的王储亚述尔-拿丁-舒米(Aššur-nādin-šumi)去世后,其父王西拿基立于公元前 684 年将以撒哈顿立为储君。据传,阿拉德-穆利苏因此和另一个兄弟在公元前 681 年合谋杀死了他们的父亲西拿基立以取而代之。为此以撒哈顿不得不在历时六周的内战中通过武力维护自己的王位,对抗他的兄弟们。虽然他后来成功地确立了自己统治地位,迫使阿拉德-穆利苏流亡他国,但他自己显然失去了对所有男性家族成员及其附庸的信任。许多现代的研究者认为他此后长期处于偏执性人格障碍中,长期不良的精神和身体健康状况也被普遍视为导致其统治期间相对较短的一个重要原因。尽管如此,他仍被许多人认为是最伟大的亚述国王之一,因为他获得了诸多军事胜利,并在各地大兴土木,尤其是重建了巴比伦城,从而让亚述王国达到了国力的巅峰,成为了当时最大的世界性帝国。此外,他还极为谨慎地处理了王位的继承问题。公元前 672 年,在第二次远征埃及之前,他为自己的两个儿子立定了条约,明确了王国的继承方式:两个儿子,两位王储,其中亚述巴尼拔将继承亚述的王位,沙马什-舒目-乌金将继承巴比伦的王位。这个计划也体现在了本文介绍的石碑上:这两位继承人的形象被分别刻画在了石碑两侧。通过这些前所未有的预防措施,他最终成功地避免了他去世后可能发生的王位争夺。

以撒哈顿在位期间一共三次对埃及发起进攻。第一次战争发生于公元前 673 年,原因可能是当时的法老塔哈尔卡积极试图与更多黎凡特城邦结盟来对抗亚述。埃及在该地区不断增强的政治和军事存在必然威胁到了亚述在其西部边境的利益,因此亚述王果断采取了行动。然而这次征战并不成功,甚至可能是亚述人遭受的最惨痛的失败之一,因此在亚述本土的史料中几乎无法找到任何相关记载。两年后,即公元前 671 年,亚述军队再次向埃及进发,并很有可能选取了西奈半岛中西部沙漠中干燥多山而不引人注目的路线前进。这一次,亚述人取得了辉煌的胜利,占领了王城孟斐斯,劫掠了法老的宫殿。虽然塔哈尔卡幸运地逃走了,但他的整个家庭,包括王储乌沙纳胡卢均遭到流放。这次胜利也是萨姆阿勒石碑铭文中的主题。然而,维持在埃及的稳定统治似乎并不容易,在以撒哈顿撤军后不久,塔哈尔卡成功重返埃及并再次掌权。这很快导致了公元前 669 年的第三次对埃及作战。这次以撒哈顿似乎没有得到神明的帮助,在前往位于叙利亚的哈兰城途中,他突然去世,其最后一次对埃及的军事行动也宣告终结。人们认为他的死很可能加剧了亚述西部边境的政治局势的恶化,萨姆阿勒城因此毁于战火,这块石碑也成为了动荡年代的牺牲品。

浮雕

石碑的整个正面都雕刻有浮雕(图 6)。浮雕的主体是以撒哈顿面朝右方的侧身立像,为了表现王者的尊荣,他身着代表祭司权柄、缠绕全身的亚述风格长袍,戴着装饰着金环和尖顶的包头呢帽。他右手抬高至面前,手中握着王权印信,摆出了常被称为 appa labānu(字面意思为「抚摸鼻子」)的手势,这是美索不达米亚地区常见的祈祷姿势;其左手则握着权杖和两根绳索,绳索另一头是两个被征服的国王,他们均由一个刺穿下唇的圆环系在绳索末端,像动物一样被以撒哈顿所牵引。

这两个囚犯的具体身份仍然有所争议。其中跪在以撒哈顿脚前的人,身体赤裸,双手双脚被缚;根据其面容和头戴的蛇冠,人们通常将他认定为埃及法老塔哈尔卡之子、王储乌沙那胡卢。石碑的铭文中也确实提到了他被亚述人俘虏一事(R:43–45)。另外有学者认为浮雕中的这个人也有可能是法老塔哈尔卡本人,因为他是以撒哈顿在这次战争中的主要对手。不过这种可能性较低,因为通过其他来源可知,当时这位法老得以成功逃亡,并未被亚述人俘虏,石碑铭文本身也暗示了这一点。由于亚述人在通过文本或图像呈现历史事件时,大体上比较尊重事实,失败虽然鲜被提及,但也不至于被粉饰成胜利(Miglus, 2000, 202),因此很难相信这个成功逃跑的法老会被亚述人描绘成被俘的囚徒。

另一个同样双手被缚但站立着的囚犯通常被认定为推罗城的统治者巴力,不过他的名字并未在铭文中出现。他曾一度向亚述称臣,签订了和平条约,但后来可能叛变,转而投靠了埃及并与之结盟。为此以撒哈顿曾包围并征服了推罗城,但巴力的最终命运我们并不得而知。另一种观点则认为,这个人也可能是西顿王阿布迪-米勒库提,他的名字的确在出现在了石碑 A(图 4)的铭文中,但由于文本残损严重,具体的语境难以明确。从其他来源可知,阿布迪-米勒库的确因为与以撒哈顿发生冲突而最终被亚述人俘虏并斩首。

根据其他材料我们知道,巴力和阿布迪-米勒库提均在以撒哈顿征服埃及之前数年就被击败,因此两者中的任何一人都几乎不可能曾与埃及的俘虏站在一起。人们可以因此合理推断,石碑浮雕的图案并非某个历史场景的真实再现,浮雕所描绘的人物之间也没有必然的紧密联系。

除人物之外,在石碑正面右上角,即以撒哈顿面前,还刻画有十二位神明的象征符号(图 7)。其中九个可以与铭文开头所呼告的十位神明中的九个相对应(安努没有出现在浮雕中),即亚述尔、恩利勒、埃阿、辛、沙马什、阿达德、马尔杜克、伊施塔、「七神」(昴宿七星);另外三个符号可能是拿布、穆利苏、内尔加勒,其中后两者在铭文中未被提到。对于这些象征符号的选择和其排列方式所传达的信息,人们依然知之甚少,对上述符号的解读也依然存在着争议(Miglus, 2000, 199)。

在石碑两侧还刻有两个人物浮雕,这种设计在亚述石碑中并不多见。这两个人物被认为是作为以撒哈顿继承人的两个儿子:右侧的是亚述王国未来的国王亚述巴尼拔,是亚述王位的继承人,他身着与其父亲相同的亚述服饰;左侧则是巴比伦王位的继承人沙马什-舒目-乌金,其自然身着巴比伦风格的服装。这两侧的浮雕无疑体现了以撒哈顿精心安排的继承协议,但相关的内容并未直接出现在石碑铭文之中。

以撒哈顿的这三块石碑在大众媒体中常常被称为「胜利纪念碑」,但这种叫法恐怕并不准确。诚然,修造纪念碑或类似的石刻来宣扬征战胜利是美索不达米亚地区的一个古老而普遍的传统,不过 Miglus (2000, 202)指出,以撒哈顿的这些石碑在形式上与公元前三千纪至两千纪的早期胜利纪念碑并无关联,而是基本上依照「亚述标准国王石碑」的模式设计和加工的,其上的浮雕所展示的也并非写实的历史画面,而是一种象征性的表现,传达了关乎亚述国内政治局面的特定信息。

铭文

石碑正面下半部分和整个背面都用楔形文字刻有阿卡德语的长篇铭文。铭文以对神的呼告开篇(第 1 至 12 行),列举了十位神明:亚述尔、安努、恩利勒、埃阿、辛、沙马什、阿达德、马尔杜克、依施塔和「七神」。除了安努之外,其他九位神明也在正面上部用特定的符号进行了描绘。接下来的段落(第 13 至 33 行)详细描述了以撒哈顿的头衔和对他权力和成就的赞美性描述。特别值得一提的是,以撒哈顿在这里首次使用「上下埃及与库施地的众王之王」(šar šarrāni Muṣur, Paturisu u Kusi)这一头衔。他自称是「执缰驾驭众王」之人(mukīl ṣerret malikī),正好与石碑浮雕展现的画面相符。接下来的段落(第 50 至 53 行)将以撒哈顿的家族世系追溯到神话起源,他的神圣公正的王权通过这种方式得到体现,他的征战也因此得到了来自神明的授权。铭文接着(第 68 至 70 行)详细解释了发起战争的理由,即埃及人「忤逆、冒犯、怠慢亚述尔」(恐怕只是个借口而非真实的导火索),并描述前往埃及的路线,即亚述军队「远赴征途」,穿越「凶险的山地与浩瀚的沙丘、那干渴之地」。随后铭文详细地叙述了战斗的过程以及最终的胜利(第 78 至 85 行):

「……我将他的王后、他的宫女、他的太子乌沙纳胡卢,以及他的其余儿子女儿、他的财物、他的家产、他的马匹、他的牛羊牲畜掳至亚述国中,数目无可计量。我把库施人从埃及斩草除根,其中我连一个用以称颂(我)的人都没有放过。在埃及全境,我重新任命了王侯、总督、地方首长、口岸总管、代理官员、各级行政长官,为我主亚述尔和伟大诸神确立了例行祭祀奉献(之制),直至永远。我向他们开征税赋与贡品,连年不绝……」

以撒哈顿不仅将塔哈尔卡的家人全部流放至亚述,还从埃及掳走了大量的财富。此外他还在埃及建立了新的行政体系和贡税制度,以期确保对该地区的长期控制。碑文的结尾(第 85 至 92 行)记叙了石碑的修造缘由,并遵循美索不达米亚碑铭的惯例,对破坏石碑之人进行了诅咒。

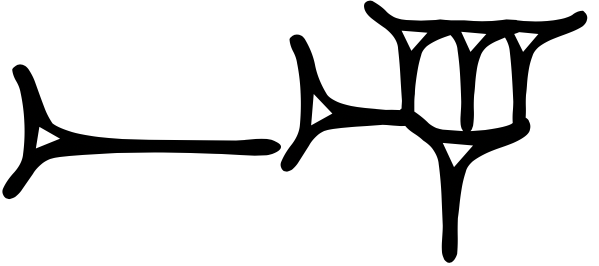

从内容上看,这篇铭文最重要的目的显然是宣扬以撒哈顿战胜埃及的辉煌成就。不过学者们认为,其文本本身并非专门为这块石碑所撰写,而是由纪念碑惯用的公式化措辞和从王室编年史中挑选出来的、记载了这一特定历史事件的段落组合而成。尽管如此,工匠们在加工石碑时对设计和布局一定花了特别的心思,Porter (2001, 386–387) 在其文中指出,设计者们用心地安排了文字在石碑正面的位置和排列间隔,以防止各个字符随机地出现在浮雕上。其证据之一位于正面第 13 行,「亚述」一词( )正好被刻在了俘虏的脸上,使其像物品一般被亚述人打上了象征所有权的标记(图 7)。

)正好被刻在了俘虏的脸上,使其像物品一般被亚述人打上了象征所有权的标记(图 7)。

如今,以撒哈顿的「战胜埃及碑」陈列于柏林的西亚博物馆中,竖立在于尼布甲尼撒二世的游行大街入口右侧,每天都接受着无数游客的注目。自从发掘出土以来,这块石碑一直吸引着众多学者和爱好者的关注,相关的研究和讨论也从未停息。以撒哈顿在下令修造这块石碑时曾有过怎样的意图,我们已经无从知晓,但如果他今天还活着,有一点他一定会感到满意:在寂静与黑暗中沉睡了 2500 多年后,他那镌刻在坚硬岩石上的名字再次被人们在明亮的大厅里反复地念诵出来,他便知道这个名字将长久地留在人们的记忆中,而不会再次被遗忘。

参考文献:

Borger, R. (1956). Die Inschriften Asarhaddons, Königs von Assyrien (= Archiv für Orientforschung, Beiheft 9). Graz: Im Selbstverlage des Herausgebers.

Börker-Klähn, J. (1982). Altvorderasiatische Bildstelen und vergleichbare Felsreliefs (= Baghdader Forschungen 4). Mainz am Rhein: von Zabern.

Cholidis, N. (n.d.). Siegesstele des Königs Asarhaddon von Assyrien über Ägypten. Beschreibung. Staatlichen Museen zu Berlin. Retrieved September 4, 2020, from Weblink.

Delitzsch, F. (1907). Vorderasiatische Schriftdenkmäler der Königlichen Museen zu Berlin 1. Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung.

Hogarth, D.G. (1909). Carchemish and Its Neighbourhood. Annals of Archaeology and Anthropology II, pp. 165–184.

Leichty, E. (2011). The Royal inscriptions of Esarhaddon, King of Assyria (680-669 BC) (= Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period, V. 4.). Winona Lake, Ind: Eisenbrauns.

Luschan, F. v., & etc. (1893). Ausgrabungen in Sendschirli. I. Einleitung und Inschriften (= Mittheilungen aus den Orientalischen Sammlungen XI). Berlin: W. Spemann.

Luschan, F. v., & etc. (1898). Ausgrabungen in Sendschirli. II. Ausgrabungsbericht und Architektur (= Mittheilungen aus den Orientalischen Sammlungen XII). Berlin: W. Spemann.

Meissner, B. & Rost, P. (1893). Aus einem Briefe der Herren Dr. B Meissner und Dr. P. Rost. Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 8, pp. 113–116.

Miglus, P. A. (2000). Die Stelen des Königs Asarhaddon von Assyrien: Siegesdenkmäler oder ein politisches Vermächtnis? Baghdader Mitteilungen 31, pp. 195–211.

Orthmann, W. (1985). Neuassyrische und spätbabylonische Flachbildkunst. In: Orthmann, W. (Eds.), Der alte Orient (= Propyläen Kunstgeschichte XVIII) (pp. 309–327). Berlin: Propyläen.

Porter, B. N. (2001). The Importance of Place: Esarhaddon’s Stelae at Til Barsip and Samʾal. In: Abusch, T., Noyes, C., & etc. (Eds.), Historiography in the cuneiform world (pp. 373–390). Bethesda, MD: CDL Press.

Porter, B. N. (2003). Trees, Kings, and Politics: Studies in Assyrian Iconography. Fribourg: Academic Press Fribourg.

Radner, K. (2003). The Trials of Esarhaddon: The Conspiracy of 670 BC. ISIMU: Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la antigüedad. Universidad Autónoma de Madrid 6, pp. 165–183.

Radner, K. (2008). Esarhaddon’s Expedition from Palestine to Egypt in 671 BCE: A Trek through Negev and Sinai. In: Bonatz, D., Czichon, R., & Kreppner, F. J. (Eds.), Fundstellen: Gesammelte Schriften zur Archäologie und Geschichte Altvorderasiens ad honorem Hartmut Kühne (pp. 305–314). Harrassowitz: Wiesbaden.

Thureau-Dangin, F. (1929). Tell Aḥmar. Syria 10(3), pp. 185–205.

留下评论